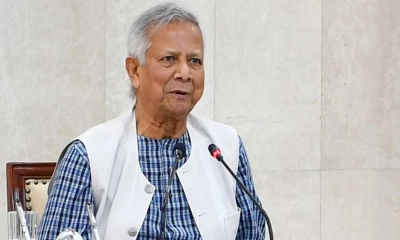

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনা। নির্বাচন কমিশন এবং অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস এরই মধ্যেই ঘোষণা দিয়েছেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে। নির্বাচন কমিশনও সে অনুযায়ী প্রস্তুতি শুরু করেছে। তবে নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিতর্ক তৈরি হয়েছে নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে, বিশেষ করে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা পিআর পদ্ধতি চালুর দাবি ঘিরে।

বর্তমানে দেশে প্রচলিত রয়েছে ‘ফার্স্ট-পাস্ট-দ্য-পোস্ট’ বা এফপিটিপি পদ্ধতি, যেখানে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পান তিনিই জয়ী হন। কিন্তু ইসলামি ঘরানার সাতটি রাজনৈতিক দল এ পদ্ধতির পরিবর্তে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি জানাচ্ছে। তাদের মতে, পিআর পদ্ধতি চালু হলে ক্ষুদ্র দলগুলোরও সংসদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তৈরি হবে, যা বহুমাত্রিক রাজনৈতিক মতামতের প্রতিফলন ঘটাবে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিসসহ একাধিক দল এরই মধ্যে পিআর-সহ পাঁচ দফা দাবিতে সারা দেশে ধারাবাহিক কর্মসূচি চালাচ্ছে। এসব দাবির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে জুলাই জাতীয় সনদের আইনগত ভিত্তি তৈরি, সংসদের উভয় কক্ষে পিআর চালু, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতকরণ, সরকারের গণবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিচার এবং জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব।

ইসলামী দলগুলোর এই দাবির পক্ষে যারা অবস্থান নিয়েছেন, তাদের বক্তব্য অনুযায়ী— এখনকার নির্বাচন ব্যবস্থা জনগণের প্রকৃত মত প্রকাশে ব্যর্থ। তারা বলছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় যেভাবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব হয়েছিল, তেমনটা এখন হয় না। তাই পিআর পদ্ধতি কার্যকর হতে পারলে নির্বাচন আরও গ্রহণযোগ্য হবে এবং ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা পাবে।

তবে এই দাবি নিয়ে সব ইসলামি দলের মধ্যেও পুরোপুরি ঐকমত্য নেই। খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ বলেছেন, ‘তারা উচ্চকক্ষে পিআর চালুর পক্ষে থাকলেও, নিম্নকক্ষে এ নিয়ে তাদের ‘মাথাব্যথা নেই।’

অন্যদিকে ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব ইউনূস আহমেদ পিআর পদ্ধতি নিয়ে জানিয়েছেন, ‘পিআর একটি জনদাবি, এবং তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে। আন্দোলনের অংশ হিসেবে তারা উপজেলা পর্যায়ে কর্মসূচি শেষে নতুন কর্মসূচি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।’

সবচেয়ে সংগঠিতভাবে পিআর পদ্ধতির দাবিতে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলটি জানিয়েছে, তারা রাজপথের আন্দোলনের পাশাপাশি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। ৩০০ আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে এবং তৃণমূলে তাদের নেতাকর্মীরা নির্বাচনি প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন।

দলটির মিডিয়া ও প্রচার বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের জানিয়েছেন, ‘তারা নির্বাচন বয়কট করবে না। বরং পিআর পদ্ধতির দাবির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করছে এবং রাজনৈতিক চাপে সরকারকে দাবিতে রাজি করাতে চাচ্ছে।’

অন্যদিকে দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি শুরু থেকেই পিআর পদ্ধতির বিরোধিতা করে আসছে। তাদের মতে, পিআর চালুর দাবি মূলত নির্বাচন পেছানোর একটি ‘সাজানো কৌশল’।

দলটির শীর্ষ নেতারা বলছেন, দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় পিআর ব্যবস্থা বাস্তবায়ন সম্ভব নয় এবং এটি শুধুই জটিলতা তৈরি করবে। জাতীয় নাগরিক পার্টি ও গণ অধিকার পরিষদের কিছু নেতা উচ্চকক্ষে পিআরের পক্ষে থাকলেও, দলগতভাবে এখনো তারা কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত জানায়নি।

নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিবিদরা বলছেন, পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য শুধু রাজনৈতিক ঐকমত্য যথেষ্ট নয়; এর জন্য সাংবিধানিক সংশোধন, আইন প্রণয়ন, প্রশিক্ষিত জনবল এবং জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি প্রয়োজন। সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে পরিবর্তন না আনলে পিআর চালু করা সম্ভব নয়। আর এসব করতে সময় লাগবে অন্তত এক বছর।

পিআর পদ্ধতি নিয়ে নির্বাচন বিশেষজ্ঞ জেসমিন টুলি বলেন, ‘ফেব্রুয়ারির মধ্যে এসব কাজ শেষ করে পিআর বাস্তবায়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয়।’

যদিও জামায়াতের নেতারা মনে করছেন, রাজনৈতিক দলগুলো সম্মত হলে সংবিধান সংশোধনসহ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এক মাসেই করা সম্ভব। তারা নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। তাদের দাবি, প্রধান নির্বাচন কমিশনার একতরফা বক্তব্য দিয়ে একটি দলের পক্ষ নিচ্ছেন।

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘সংবিধান ও আরপিও সবই সংশোধনযোগ্য। ইসির বক্তব্য যেন একটি দলকে খুশি করার জন্য।’

এদিকে জামায়াত ও অন্যান্য ইসলামি দল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নতুন রাজনৈতিক জোট গঠনের তোড়জোড় শুরু করেছে। দলগুলো এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত সমঝোতায় না পৌঁছালেও, আলোচনা চলছে। তফসিল ঘোষণার আগে হয়তো আরও কিছু অগ্রগতি হতে পারে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক মাসুদ কামাল বলেন, ‘জামায়াত যে পিআর নিয়ে আন্দোলন করছে, তার মানে এই নয় যে তারা নির্বাচনে যাবে না। বরং এটি তাদের কৌশল- একদিকে চাপ সৃষ্টি, অন্যদিকে নির্বাচনের জন্য মাঠ প্রস্তুত করা।’

তিনি আরও বলেন, ‘পিআর নিয়ে তারা জনগণকে সচেতন করার জন্য বুকলেট ছাপাচ্ছে, ক্যাম্পেইন চালাচ্ছে।’

সব মিলিয়ে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন মেরুকরণ তৈরি হয়েছে। যেখানে একটি অংশ পিআরসহ নির্বাচন ব্যবস্থায় সংস্কার চায়, অন্য অংশ তা প্রত্যাখ্যান করছে। নির্বাচন কমিশনও পিআর পদ্ধতি নিয়ে আইনগত সীমাবদ্ধতার কথা বলছে। ফলে সময়, আইন, প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও রাজনৈতিক ঐকমত্য- এই চারটি শর্ত পূরণ না হলে আসন্ন নির্বাচনে পিআর বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

কারা পিআর চায়?

আগামী বছর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ৯৪.৩ শতাংশ মানুষ ভোট দেওয়ার পক্ষে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এসব আগ্রহ প্রকাশদাতাদের মধ্যে সংসদের উচ্চকক্ষে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি সম্পর্কে ৫৬ শতাংশ ভোটারই ধারণাহীন।

গত রোববার ‘জনগণের নির্বাচন ভাবনা’ শীর্ষক এক জরিপে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

জরিপটি চলতি বছরের ২ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিচালিত হয়। এতে অংশ নেন ১০,৪১৩ জন ভোটার। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৮৬.৫ শতাংশ আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের পক্ষে মত দিয়েছেন।

জরিপে আরও দেখা যায়, পিআর পদ্ধতি সম্পর্কে নবীন প্রজন্ম তুলনামূলকভাবে বেশি সচেতন এবং তাদের মনোভাবও অধিক ইতিবাচক।

পিআর পদ্ধতির ভালো-মন্দ

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি নির্বাচনে একটি আধুনিক ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে বিশ্বের বহু দেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো- যে দল নির্বাচনে যত শতাংশ ভোট পাবে, তারা সংসদে সেই অনুপাতে আসন পাবে। এর ফলে বড় ও ছোট সব দলেরই সংসদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তৈরি হয়। এতে একক কর্তৃত্বের পরিবর্তে নীতিনির্ভর এবং সমঝোতামূলক রাজনীতির পথ সুগম হয়। রাজনৈতিক দলগুলোকে এককভাবে সরকার গঠনের পরিবর্তে একে অন্যের সঙ্গে সমন্বয় করে চলতে হয়, যা গণতান্ত্রিক শাসনের পরিপূর্ণতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হতে পারে।

তবে বাংলাদেশের বাস্তবতায় এই পদ্ধতি হঠাৎ করে বাস্তবায়ন করা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। বিশ্লেষকদের মতে, যদি আগামী ছয় মাসের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তবে পিআর পদ্ধতির জটিলতা সাধারণ ভোটার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে বোঝাতে পর্যাপ্ত সময় থাকবে না। জনগণের মধ্যে এই পদ্ধতি সম্পর্কে এখনো সচেতনতা তৈরি হয়নি। এছাড়া, দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনয়ন প্রক্রিয়াও এখনো পুরোপুরি স্বচ্ছ নয়। পিআর পদ্ধতিতে একবারেই ৩০০ আসনের প্রার্থী মনোনয়ন দিতে হয়, যা বর্তমানে চালু থাকা অভ্যন্তরীণ অনিয়ম ও দলীয় প্রভাবের কারণে আরও জটিল হয়ে উঠবে।

আরও বড় সমস্যা হলো- পিআর পদ্ধতিতে দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদে প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণে কোনো স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য ফর্মুলা না থাকলে দলীয় মনোনয়নে পক্ষপাতিত্ব দেখা দিতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক রাজনৈতিক দলে পরিবারভিত্তিক উত্তরাধিকারের প্রবণতা দেখা যায়, যেখানে নেতা মারা গেলে তার স্ত্রী, সন্তান বা ঘনিষ্ঠ কেউ মনোনয়ন পান। এই ধরনের ব্যক্তি বা পরিবারকেন্দ্রিক রাজনীতি পিআর পদ্ধতির সঠিক বাস্তবায়নে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

পিআর পদ্ধতির বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ

গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি বিষয় হলো— পিআর পদ্ধতিতে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। বাংলাদেশে অনেক প্রার্থী রাজনৈতিক দলের বাইরে থেকেও নির্বাচন করে থাকেন। পিআর পদ্ধতিতে দলীয় প্রতীকে ভোট হয় বলে, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য কার্যকর কোনো জায়গা থাকে না। তাই এই পদ্ধতি বাস্তবায়নের আগে তাদের অংশগ্রহণের ন্যায্য সুযোগ কীভাবে নিশ্চিত করা হবে, সেটি নির্ধারণ করতে হবে।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, পিআর পদ্ধতি কার্যকর করতে হলে দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতি, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক সংস্কারে মনোযোগ দিতে হবে। নির্বাচন পদ্ধতি হঠাৎ পরিবর্তন করা হলে তা দেশের গণতন্ত্রের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। তাই আগে এই পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা, আলোচনা এবং পরীক্ষামূলক প্রয়োগের প্রয়োজন রয়েছে।

-20250928031258.png)

-20250927202358.webp)

সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

-20251117160320-20251118032827.webp)

-20251114182631.webp)

আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন