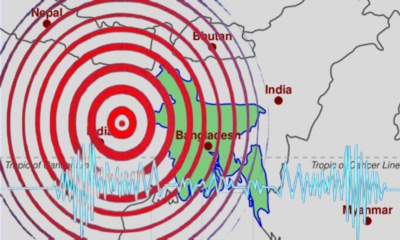

বাংলাদেশ এমন এক ভূগোল যেখানে দুর্যোগ যেন স্বজনের মতো ঘন ঘন এসে উপস্থিত হয়। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা কিংবা টর্নেডোর মতো বিপদ আমাদের পরিচিত হলেও ভূমিকম্পের ঝুঁকি দীর্ঘদিন ধরেই নীরব আতঙ্ক হয়ে রয়েছে। গতকাল ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্প সেই আতঙ্ককে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে। শহরের নানা ভবনে ফাটল দেখা গেছে, এমনকি পাওয়া গেছে আহত-নিহতের খবর। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, এটা বড় বিপদের আগাম বার্তা হতে পারে। পরিসংখ্যান বলছে, গত কয়েক বছরে ছোট ছোট ভূমিকম্পের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। ২০১৭ সালে ২৮টি, ২০২৩ সালে ৪১টি এবং ২০২৪ সালে ৫৪টি কম্পন নিবন্ধিত হয়েছে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, ধারাবাহিকভাবে ছোট কম্পনের এ বৃদ্ধি বড় মাত্রার ভূমিকম্পের ইঙ্গিত দিতে পারে।

উপরন্তু, ১৯১৮ সালের ৭.৬ বিধ্বংসী ভূমিকম্পের এক শতাব্দীরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে, যা উদ্বেগ বাড়ায় আরও। বাংলাদেশের অবস্থান তিনটি সক্রিয় টেকটনিক প্লেট, ইন্ডিয়ান, ইউরেশিয়ান ও বার্মা প্লেট এর সঙ্গমস্থলে, যে কারণে ভূমিকম্পের ঝুঁকি এখানে স্থায়ীভাবে উচ্চ। যারমধ্যে রাজধানী ঢাকা সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ এখানকার অতিরিক্ত জনসংখ্যার ঘনত্ব, সংকীর্ণ নগর কাঠামো, অপরিকল্পিত ভবন নির্মাণ এবং বিপুলসংখ্যক দুর্বল স্থাপনা একত্রে এ শহরকে দুর্যোগে মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করতে পারে।

গবেষণা বলছে, মাত্র ৭ মাত্রার ভূমিকম্পেই ৭২ হাজার ভবন ধসে পড়তে পারে এবং প্রায় দেড় কোটিরও বেশি মানুষের এ নগরীতে তা যে কী ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় তৈরি করবে, তা কল্পনাই শিউরে ওঠার মতো। আগুন, বিদ্যুৎ ও গ্যাস লাইন বিস্ফোরণ, সেতু ধসে পড়া, কিংবা রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে মুহূর্তেই ঢাকা হয়ে উঠতে পারে মৃত্যুপুরী। সিলেট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজারসহ পূর্বাঞ্চলের বহু এলাকা একই ঝুঁকিতে রয়েছে। তবে আতঙ্ক নয়, বাস্তব প্রস্তুতি হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর পথ। এখনই ভবন নির্মাণ কোড কঠোরভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। যেসব ভবন কাঠামোগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ, সেগুলো চিহ্নিত করে সংস্কার বা ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত দ্রুত নিতে হবে।

একই সঙ্গে জরুরি উদ্ধার সক্ষমতা আধুনিকীকরণ করা জরুরি। ফায়ার সার্ভিস, সেনাবাহিনী, সিভিল ডিফেন্সসহ সংশ্লিষ্ট সব বাহিনীকে ভূমিকম্প-উপযোগী সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ দিতে হবে। বড় শহরগুলোতে বহুমাত্রিক কমান্ড সেন্টার স্থাপন করে উদ্ধার কার্যক্রম দ্রুত ও সমন্বিত করা প্রয়োজন। নাগরিক পর্যায়েও সচেতনতা বাড়াতে হবে। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস, বহুতল ভবন ও আবাসিকে নিয়মিত ভূমিকম্প প্রস্তুতি মহড়া বাধ্যতামূলক করা উচিত। জরুরি ব্যাগ, প্রাথমিক চিকিৎসা, নির্ধারিত মিলনস্থলের মতো ছোট উদ্যোগ অনেক সময় বড় বিপর্যয়ে জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়।

নগর পরিকল্পনায় টেকটনিক ঝুঁকি বিবেচনা করে নতুন করে ভাবতে হবে সড়ক, সেতু, গলিপথ, গ্যাস-বিদ্যুৎ লাইনের নিরাপত্তা নিয়ে। সঙ্কীর্ণ ও অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণযজ্ঞের লাগাম টেনে ধরা জরুরি, কারণ উদ্ধার কাজের প্রথম শর্ত হলো খোলা রাস্তা ও নিরাপদ প্রবেশাধিকার। সামাজিক ও ধর্মীয় প্ল্যাটফর্মগুলোতেও দায়িত্বশীলতা প্রয়োজন। ভূমিকম্প বা ঘূর্ণিঝড়কে ট্রল, হাসি-ঠাট্টার বিষয় বানালে মানুষের মধ্যে ভয় নয়, উদাসীনতাই বেড়ে যায়। জনমতকে সচেতন, দায়িত্বশীল ও প্রস্তুত করতে হবে, যাতে দুর্যোগের মুহূর্তে মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। প্রার্থনা, সতর্কতা এবং বিজ্ঞান, এই তিনের সমন্বয়েই দুর্যোগ মোকাবিলায় সফল হওয়া যায়। একটি বড় ভূমিকম্প আসবেই কি না তা কেউ জানে না, কিন্তু প্রস্তুতি নিলে ক্ষয়ক্ষতি বহুগুণ কমানো সম্ভব, এটাই চূড়ান্ত সত্য। তাই সরকারের পরিকল্পনা, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ এবং নাগরিক সচেতনতার সমন্বয়ে এখনই তৈরি হতে হবে। কারণ বিপদ দরজায় কড়া নাড়ার আগে প্রস্তুতি নেওয়াই বুদ্ধির পরিচয়; আর প্রস্তুত হতে দেরি করলে বিপর্যয় আমাদের ক্ষমাহীন মূল্য দিতে বাধ্য করবে।

সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

-20251122001023.webp)

-20251121181604.webp)

-20251117160320-20251118032827.webp)

আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন