বরিশালের মুলাদীর চর কালেখা গ্রামের জানে আলম ওরফে নান্নু রাজা। রেশন নিয়ে ঢাকা থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিজ গ্রামের মতিন মাওলানার পরিত্যক্ত বাড়ির পাশের রাস্তার ওপর মুখোশধারীদের হাতে খুন হন। ঘটনাটি ২০০৭ সালের মার্চ মাসের। পরের দিন মুলাদী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করে পরিবার। ৫ মাস ১৭ দিন পর মামলাটির তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট দেন তদন্ত কর্মকর্তা। পরবর্তীতে দীর্ঘ ৮ বছর ৮ মাস ২০ দিন বিচারিক কার্যক্রম শেষে আসামিদের বেকসুর খালাস দেন আদালত।

একইভাবে বরিশালের বাকেরগঞ্জ থানায় ২০১২ সালের ১৯ আগস্ট একটি হত্যা মামলা হয়। ৪ মাস ১১ দিন তদন্ত করে চার্জশিট দেন তদন্ত কর্মকর্তা। প্রায় সাড়ে ৩ বছর বিচার কার্যক্রম চলার পর ২০১৬ সালের ১২ মে আসামিদের খালাস দেন আদালত। শুধু মুলাদী ও বাকেরগঞ্জের এই দুটি হত্যা মামলাই নয় আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য, তদন্তে ত্রুটি, ম্যাজিস্ট্রেটের ভুল ও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনের ত্রুটিজনিত কারণে খালাস পেয়ে যাচ্ছেন বিপুলসংখ্যক হত্যা মামলার আসামি।

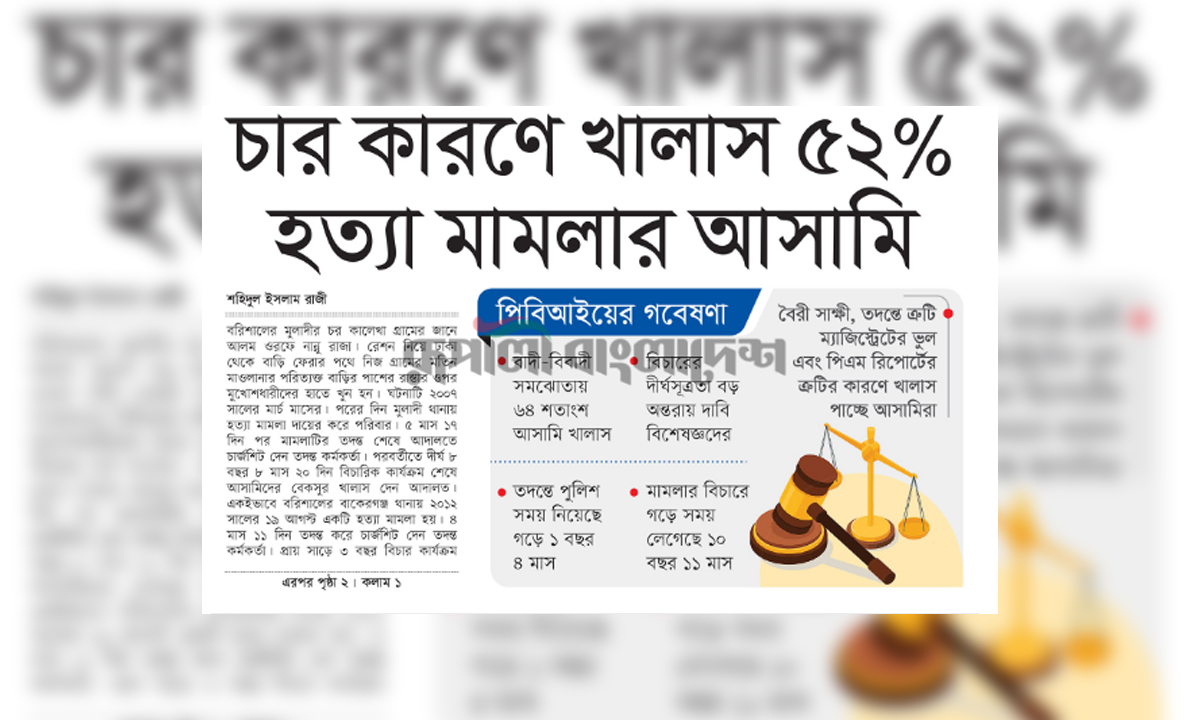

পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) বলছে, বাদী-বিবাদী সমঝোতা ছাড়াও ত্রুটিপূর্ণ তদন্ত ও ময়নাতদন্ত, ম্যাজিস্ট্রেটের ভুল এবং মামলার দীর্ঘসূত্রতায় ছাড়া পান ৫২ শতাংশ আসামি। এ ছাড়াও সাক্ষীদের অনুপস্থিতি ও সাক্ষ্য প্রদানে ত্রুটির কারণে ৬৪ শতাংশ মামলার আসামিরা খালাস হয়ে থাকে।

অপরাধ বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবীরা জানিয়েছেন, কোনো ফৌজদারি মামলায় আসামি খালাস পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশকিছু কারণ থাকে। মামলার অভিযোগকারী পক্ষ পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ না দেওয়ায় আসামিরা খালাস পেয়ে থাকেন। অনেক সময় সাক্ষীরাও উপস্থিত থাকেন না। এ ছাড়াও আপস-মীমাংসার ভিত্তিতেও আসামিদের খালাস করে দেওয়া হয়। তবে এসব ছাড়াও বিচারের দীর্ঘসূত্রতা একটা বড় অন্তরায়। দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে বেরিয়ে যান আসামিরা।

সংশ্লিষ্টরা জানান, বাংলাদেশে অধিকাংশ হত্যাকাণ্ড মূলত পূর্ব শত্রুতা, সম্পত্তি ও নারীবিষয়ক বিরোধের কারণে সংঘটিত হয়। এ ছাড়া মাদক, জুয়া, আর্থিক লেনদেন, ডাকাতি-ছিনতাইয়ের সময়ও বিচ্ছিন্নভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটে। মব সহিংসতা ও রাজনৈতিক কারণেও কিছু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়।

সম্প্রতি ২০১৫ ও ২০১৬ সালে রায় হওয়া ২৩৮টি হত্যা মামলার ওপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পিবিআই। মামলাগুলো ৯টি জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকার ৯০টি থানা থেকে নেওয়া হয়েছে। হত্যা মামলাগুলো মধ্যে সবচেয়ে বেশি নেওয়া হয়েছে ময়মনসিংহ এলাকা থেকে। যেখানে মামলা সংখ্যা ৪৯। এ ছাড়াও সিলেটের ৪৬টি, খুলনার ৪২টি, চট্টগ্রাম জেলা ও মেট্রোতে ৪৩টি, রংপুরে ২২টি, বগুড়ায় ১৬টি, ফরিদপুরে ১০টি এবং বরিশালের ১০টি মামলার পর্যালোচনা করে সংস্থাটি। ২৩৮টি মামলা থেকে খালাসপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১২৩ বা ৫১ দশমিক ৬৮ শতাংশ ও সাজা প্রদানকৃত মামলার সংখ্যা ১১৫ বা ৪৮ দশমিক ৩২ শতাংশ। এরমধ্যে সর্বোচ্চ সাজার হার যাবজ্জীবন ৪২ শতাংশ ও মৃত্যুদণ্ড ২৬ শতাংশ। এ ছাড়া সাধারণ সাজার হার ৩২ শতাংশ। এসব মামলার বিচারে গড়ে সময় লেগেছে ১০ বছর ১১ মাস। বিচার শেষ হয়েছে সর্বনিম্ন ২ মাসে এবং সর্বোচ্চ ৩০ বছরে। আর তদন্তে পুলিশ সময় নিয়েছে গড়ে ১ বছর ৪ মাস।

জানা গেছে, দেশে বর্তমানে ৬৫২টি থানা আছে। সে অনুযায়ী, মামলাগুলো প্রায় ১৪ শতাংশ থানা থেকে নেওয়া হয়েছে। যদি দেশের সব থানা থেকে কোনো এক বছরের সব হত্যা মামলার রায় নিয়ে এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা যেত তাহলে প্রাপ্ত ফল আরও বেশি কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য হতো বলে জানিয়েছে পিবিআই। ২০১৫ সালের ৪৬টি ও ২০১৬ সালের ১৯২টি হত্যা মামলার রায় পর্যালোচনা করে সংস্থাটি। এই হত্যা মামলাগুলো রুজুর সময়কাল ১৯৮৬ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত।

মামলাগুলোর রায় পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে পূর্ব শত্রুতার কারণে। এক-চতুর্থাংশের বেশি (২৭ দশমিক ১ শতাংশ) হত্যাকাণ্ড ঘটেছে পূর্ব শত্রুতায়। এ ছাড়াও বৈবাহিক দ্বন্দ্ব ও জমি-সম্পত্তিসংক্রান্ত বিরোধে যথাক্রমে ১৭ দশমিক ৫ ও ১০ দশমিক ৫ শতাংশ করে। পূর্ব পরিকল্পনার মাধ্যমে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে ৮ দশমিক ৩ শতাংশ ক্ষেত্রে। অন্যান্য যেসব প্রেক্ষাপটে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে সেগুলো হলো ক্লুলেস হত্যা ৬ দশমিক ১ শতাংশ, চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-অপরহণে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে ৬ দশমিক ১ শতাংশ। এ ছাড়া পারিবারিক দ্বন্দ্ব ৫ দশমিক ২ শতাংশ, ঝগড়া ও মারামারিতে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ, অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ ও আধিপত্য বিস্তারে ৪ দশমিক ৪ শতাংশ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এ ছাড়াও নারী নির্যাতনে ২ দশমিক ২ শতাংশ, আনন্দবিষয়ক (খেলা, গান শোনা ইত্যাদি) ১ দশমিক ৭ শতাংশ এবং অন্যান্য কারণে ১ দশমিক ৩ শতাংশ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

পিবিআই হেডকোয়ার্টার্সের পুলিশ সুপার (সিআরও অ্যান্ড মিডিয়া) আবু ইউসুফ বলেন, ‘আসামি মারা যায়, না হলে ভুক্তভোগী মারা যায়। সাক্ষীরা অন্যদিকে প্রভাবিত হয়, বিচারের আশা থাকে না, কোর্টে যাতায়াতের যে আগ্রহ সেটাও থাকে না এসব নানা কারণে খালাস পেয়ে যাচ্ছেন আসামিরা।’

সংশ্লিষ্টরা জানান, আসামি খালাসের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে সাক্ষী সম্পর্কিত সমস্যা, আপস, তদন্তে ভুল-ত্রুটি, ময়নাতদন্তের মেডিকেল রিপোর্টের ভুল-ত্রুটি, এজাহার-জবানবন্দির ত্রুটি এবং আসামির মানসিক সমস্যা বা প্রধান আসামির মৃত্যু। মূলত চারটি প্রধান ত্রুটির কারণে খালাস পেয়ে যায় আসামিরা। সেগুলো হলো বৈরী সাক্ষী, তদন্তে ত্রুটি, ম্যাজিস্ট্রেটের ভুল (জব্দ তালিকা/১৬৪ ধারার জবানবন্দি সঠিক না নেওয়া) এবং পিএম রিপোর্টের ত্রুটি।

পিবিআইর প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ১২৩টি মামলার মধ্যে বৈরী সাক্ষীর কারণে (বাদী ও বিবাদীর আপসজনিত) ৩৮ দশমিক ২ শতাংশ মামলায় আসামি খালাস পেয়েছেন। এ ছাড়াও তদন্তে ত্রুটির কারণে ১১ দশমিক ৪ শতাংশ এবং তদন্তে ত্রুটি ও বৈরী সাক্ষীর যুগপৎ কারণে ২৬ শতাংশ মামলায় আসামি খালাস পেয়েছেন। ম্যাজিস্ট্রেটের ভুলের কারণে (জব্দ তালিকা/১৬৪ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দি সঠিকভাবে না নেওয়া) ৩ দশমিক ২ শতাংশ ও পিএম রিপোর্টের ত্রুটিজনিত কারণে খালাস পেয়েছেন ৮ দশমিক ৯ শতাংশ আসামি। ১২ দশমিক ২ শতাংশ মামলায় বাদী ও প্রসিকিউশন সক্রিয় থাকা সত্ত্বেও আসামি খালাস পেয়েছেন। অপরদিকে সাজা প্রদানকৃত মামলারগুলো মধ্যে সাধারণ সাজাপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ৩৭ বা ৩২ দশমিক ২ শতাংশ। যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ৪৮ বা ৪১ দশমিক ৭ শতাংশ এবং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ৩০ বা ২৬ দশমিক ১ শতাংশ।

২৩৮টি মামলা তদন্তে পুলিশ সময় নিয়েছে গড়ে ১ বছর ৬ মাস। তদন্ত শেষ হয়েছে সর্বনিম্ন ১৮ দিনে এবং তদন্তে সর্বোচ্চ সময় লেগেছে ১৯ বছর। এসব মামলার বিচারে গড়ে সময় লেগেছে ১০ বছর ১১ মাস। বিচার শেষ হয়েছে সর্বনিম্ন ২ মাসে এবং সর্বোচ্চ ৩০ বছর লেগেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মামলাগুলোর মধ্যে ৪৭টিতে বাদী-বিবাদীদের সমঝোতা হয়েছিল। আরও ৩২টি মামলায় সমঝোতার পাশাপাশি তদন্তে ত্রুটির কারণে ছাড়া পান আসামিরা। সব মিলিয়ে ৬৪ শতাংশ আসামিই খালাস হয়েছেন বাদী-বিবাদী সমঝোতায়। সাধারণত খুনের মামলায় সমঝোতার আইনগত সুযোগ নেই। তবে আদালতে বাদী ও সাক্ষীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেও খালাস পেয়ে যান আসামি।

মানবাধিকার কর্মী ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহিনুজ্জামান শাহিন বলেন, এসব মামলার ক্ষেত্রে দেখা যায়, তদন্ত কর্মকর্তা অন্যত্র বদলি হয়ে গেছেন। মামলার সময়কাল দীর্ঘদিন হওয়ায় চিকিৎসক যে মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়েছেন বা সুরতহাল যিনি করেছেন, কারো কিছু বিস্তারিত মনে থাকে না। ফলে বিচারকের সামনে যখন সাক্ষ্য দিতে যান তখন তার লেখার কথা আর মুখে বলার ভাষ্য আলাদা হয়ে যায়। অনেক সময় তদন্ত কর্মকর্তার গাফিলতির কারণে বা মামলা প্রক্রিয়ার মধ্যে যারা আছেন অনেক সময় তাদের গাফিলতির কারণেও আসামিরা ছাড়া পেয়ে যান। এ ছাড়া বিচার প্রক্রিয়া ও তদন্তের দীর্ঘ দীর্ঘসূত্রতার কারণেও এসব হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, বিচার বিভাগ থেকে এসব মামলার ক্ষেত্রে যদি একটা সময় বেঁধে দেওয়া হয়। যেমন এ ধরনের মামলা এত দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে হবে কিংবা এত দিনের মধ্যে মামলার বিচারকাজ সম্পন্ন করতে হবে, তাহলে সুফল পাওয়া সম্ভব। পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রভাব তো থাকেই। এসব কারণে মামলা দুর্বল হয়ে যায়, আসামিরা ছাড়া পেয়ে যান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক এবং সহাজ ও অপরাধ বিশেষজ্ঞ ড. তৌহিদুল হক বলেন, ‘অভিযুক্তরা নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে পার পেয়ে যাওয়ার একটা পরিস্থিতি তৈরি করে থাকে। মামলার বিচারের দীর্ঘসূত্রতায় বাংলাদেশে কিছু প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়। এর একটা হচ্ছে, মামলার বিচারিক কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে চললে সাক্ষীরা আদালতে নিয়মিত হাজির হওয়া থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি হত্যার শিকার হয়েছেন, তিনি যদি গ্রামের বা প্রান্তিক হন তখন অভিযুক্তরা বিভিন্নভাবে নিহতের পরিবারের সদস্যদের ভয়ভীতি দেখানো কিংবা তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করেন। ফলে ভয় থেকেও মামলার বাদী আদালতে উপস্থিত হন না। আসামিরা এ সুযোগ নেয়। আবার কখনো আমরা দেখি প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ একটা সময় অভিযুক্তদের কাছ থেকে সুবিধা নিয়ে মামলা তুলে নেন অথবা অভিযুক্ত যাতে খালাস পেয়ে যায় সে ধরনের জবানবন্দি দেন।’

তিনি আরও বলেন, দীর্ঘসূত্রতার ক্ষেত্রে মামলায় সময় সীমা বেঁধে দিয়ে আইনে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। মামলার দীর্ঘসূত্রতায় বিভিন্নভাবে আসামিদের খালাসের সুযোগ থাকে। দীর্ঘ সময় পেলে আসামিপক্ষ বাদী, সাক্ষী বা ভুক্তভোগীর স্বজনদের প্রলোভন দেখিয়ে বা ভয় দেখিয়ে মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য করতে পারে।’

-20250918020810.webp)

-20250918020537.webp)

-20250918020404.webp)

-20250918020048.webp)

-20250910212413-20250912131408.webp)

আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন