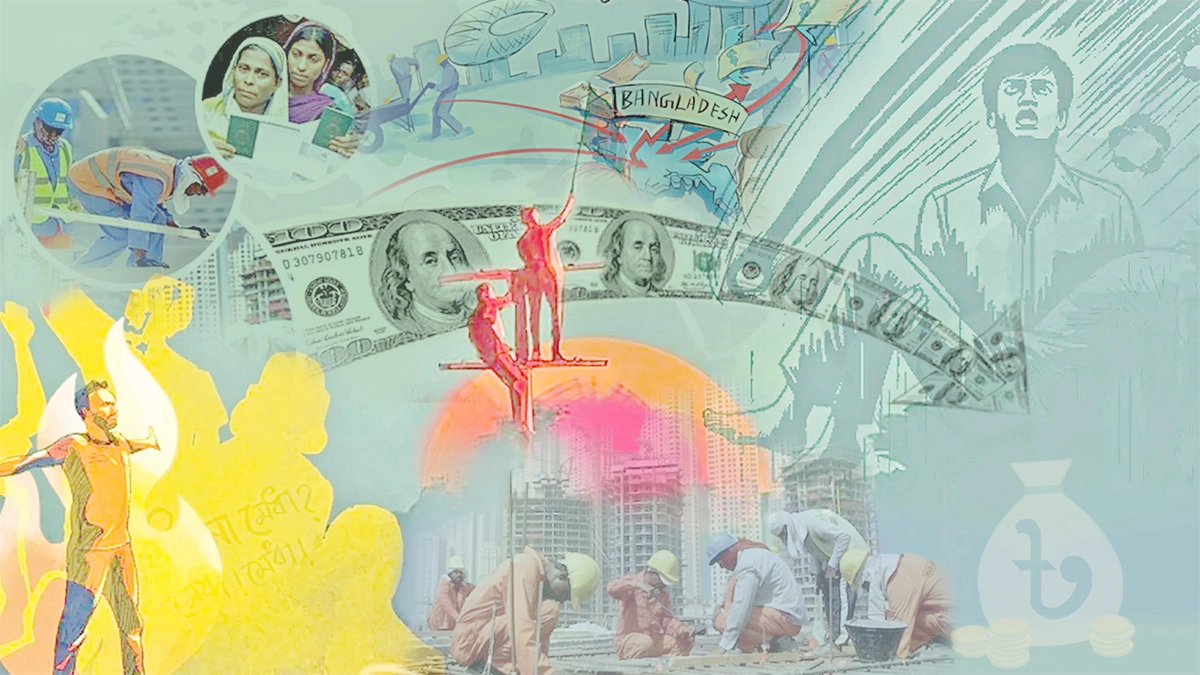

জুলাইয়ের অভ্যুত্থান শুধু একটি রাজনৈতিক বিস্ফোরণ নয়, ছিল এক জাতিগত আত্মমর্যাদার পুনর্জাগরণ। অনেকের চোখে তা শুধু দেশের ভেতরের ছাত্র-জনতা কিংবা সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ, কিন্তু যারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তারা জানেন- এই অভ্যুত্থানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মুখ ছিল দেশের বাইরে থাকা রেমিট্যান্স যোদ্ধারা। হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও যারা তাদের কষ্টার্জিত উপার্জনের গতিপথ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ‘আমরাও আছি দেশের পক্ষে, শোষণের বিপক্ষে।’

২০২৪ সালের জুন-জুলাইয়ে যখন কোটা সংস্কার আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে এবং তা সরকার পতনের দিকে রূপ নেয় তখন হঠাৎ করেই প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কমে আসে! যার ফলে সরকারেরর অর্থনৈতিক চাপের সম্মুখীন হতে হয়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এই কমতির হার ছিল প্রায় ২৮ শতাংশ। একে প্রথমে বিশ্বমন্দা কিংবা মৌসুমি প্রভাব ভেবে উপেক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু একটু পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়, এটি ছিল একটি সংগঠিত আর্থিক প্রতিবাদ। মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, কাতার, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রায় সব বড় বড় প্রবাসী গন্তব্য থেকে একই বার্তা আসছিল, ‘অর্থ পাঠানো বন্ধ, কারণ দেশে মানুষের অধিকার নেই।’ এই আর্থিক অনশন ছিল শান্ত, কিন্তু প্রচ- শক্তিশালী। যারা দীর্ঘ বছর প্রবাসজীবনে শ্রম দিয়ে অর্থ উপার্জন করেছেন, তারা অনুভব করেন। তাদের পাঠানো টাকা দিয়ে একটি দমনমূলক সরকার যেন নিজেকে আরও শক্তিশালী করে তুলছে। তাই তারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে সিদ্ধান্ত নেন যে, অবিচারের পেছনে অর্থ পাঠাবেন না। এ বিষয়ে দৈনিক রূপালী বাংলাদেশের সঙ্গে কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টয়োটা করপোরেটের সিনিয়র কনসালট্যান্ট রাশেদুল রনি। তিনি বলেন, ‘আমরা চাইনি আমাদের রেমিট্যান্স দিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার চলুক। গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার আর সুশাসনের আশায় আমরা অনেকেই তখন অর্থ প্রেরণ বন্ধ করি। কেউ কেউ টাকা পাঠানো পুরোপুরি বন্ধ করে দেন, কেউ শুধু নিকটাত্মীয়দের জন্য সামান্য পাঠিয়েছেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আর জ্বালানির মতো অর্থ দিতে রাজি হননি।’ এই ধরনের একটি প্রতিরোধ কেবল টাকা-পয়সার হেরফের নয়, এটি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক বার্তা। এই বার্তা শুধু সরকারের কাছে নয়, দেশের জনগণের কাছেও পৌঁছায়। একে একে অনেক প্রবাসী নিজেদের মতামত সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করতে থাকেন। কেউ ভিডিও বানান, কেউ লিখে জানান, ‘আমরা দূরে থাকি, কিন্তু দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে সরে যাইনি।’

তাদের এই নীরব যুদ্ধ তখন রূপ নেয় অভ্যুত্থানের একটি মূল অনুঘটকে। একদিকে দেশের রাজপথে যখন ছাত্র, শ্রমিক, চাকরিজীবী, গৃহিণীরা আওয়াজ তুলছেন ‘শাসনের পরিবর্তন চাই’, অন্যদিকে প্রবাসীরা অর্থনৈতিকভাবে শাসনের মেরুদ-ে চাপ দিচ্ছেন। এই দুই তরফের সম্মিলিত চাপে এক সময় সরকারের ভিত নড়ে যায়।

তবে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার বদলের এক বছর পর, পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলেছে এমনটা বলছেন না কেউই। পরিবর্তনের সম্ভাবনা জন্মেছে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবায়নের গতিতে রয়েছে ধীরতা। অন্তর্বর্তী সরকার কিছু সংস্কার করেছে, কিছু ক্ষেত্রে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে, কিন্তু সেই আস্থার জায়গা এখনো পুরোপুরি তৈরি হয়নি। উদ্বেগ জানিয়ে মালয়েশিয়ান প্রবাসী আল আমিন বলেন, ‘আশার আলো দেখা যাচ্ছে, তবে বাস্তবায়ন এখনো ধীর। অন্তর্বর্তী সরকার চেষ্টা করছে সঠিক পথে চলতে, কিন্তু জনগণের সম্পূর্ণ আস্থা অর্জন করতে হলে আরও কাজ বাকি।’ তিনি জানান, এখন অনেকেই সীমিত হারে আবার রেমিট্যান্স পাঠানো শুরু করেছেন, তবে পুরোনো আস্থা এখনো ফেরেনি। প্রবাসীদের বর্তমান প্রত্যাশাগুলো খুবই সরল কিন্তু দৃঢ় : গণতন্ত্র নিশ্চিত হোক, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় থাকুক, রেমিট্যান্স যেন শুধু ব্যয় না হয়ে উন্নয়নের গঠনমূলক খাতে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে বিনিয়োগের নিরাপত্তা নিয়ে প্রবাসীদের উদ্বেগ প্রবল। দেশে ফেরা বা দেশে অর্থ লগ্নি করার পরিকল্পনা বহুজনের থাকলেও, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ব্যবস্থাগত দুর্নীতির ভয় তাদের থামিয়ে রাখে। প্রবাসী সমাজ থেকে উঠে এসেছে আরেকটি দাবিও রাষ্ট্র যেন প্রবাসীদের শুধু রেমিট্যান্স পাঠানোর উৎস না ভাবে, বরং তাদের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদকেও দেশের উন্নয়নে কাজে লাগায়। অর্থনৈতিক অনুদান পাঠানো তো আছেই, কিন্তু তারা চান নীতি-নির্ধারণ, পরামর্শ, প্রযুক্তিগত সহায়তা কিংবা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হোক, যেটা তাদের দেশের সঙ্গে বন্ধন আরও মজবুত করবে। জুলাইয়ের অভ্যুত্থানের সময় অনেক প্রবাসী আন্তর্জাতিক মহলের কাছেও বাংলাদেশের সংকট তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন। কেউ কেউ বিদেশি মিডিয়াকে তথ্য দিয়েছেন, কেউ মানবাধিকার সংস্থায় রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। লন্ডন, নিউইয়র্ক, টরন্টো কিংবা রিয়াদে ছোট ছোট প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়েছে, যেখানে প্রবাসীরা নিজেদের ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। এই আন্দোলন হয়তো গণমাধ্যমে বড় করে আসেনি, কিন্তু ইতিহাসের পাতায় এদের ভূমিকা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তারা ছিলেন ব্যাকগ্রাউন্ডে, নীরবে, কিন্তু পরিবর্তনের হাওয়ায় তাদের অবদান ছিল দৃঢ় ও জোরালো।

আজ যখন এক বছর পর ফিরে তাকানো হচ্ছে, তখন এই প্রবাসীরা জানাতে চান ‘আমরা সবসময় দেশের সংকটে দেশের সঙ্গে আছি, তবে এবার আমাদের আস্থা অর্জন করতে হবে।’ তারা চান, একদলীয় মনোভাব ও ক্ষমতার দম্ভের জায়গায় এবার আসুক অংশগ্রহণমূলক, মানবিক, জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র পরিচালনা। প্রবাসীরা শুধু ডলার পাঠান না, তারা দেশ পাঠান নিজের ভেতর। একটি ভালো বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন তারা প্রতিদিন জাগিয়ে তোলেন কুয়েতের মরুতে, জার্মানির রেলস্টেশনে, কাতারের নির্মাণ সাইটে কিংবা নিউইয়র্কের সাবওয়েতে দাঁড়িয়ে।

জুলাইয়ের সেই অস্থির সময়ে তাদের সাহসী অবস্থান একটি

অদৃশ্য ভিত্তি তৈরি করেছিল। আজ তারই উপর দাঁড়িয়ে আছে সম্ভাবনার নতুন বাংলাদেশ। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবতা করার দায়িত্ব এখন রাষ্ট্রের। এখন সময় এসেছে তাদের আস্থা ফেরানোর, তাদের পাশে দাঁড়ানোর এবং তাদের এই নীরব যুদ্ধে সম্মান জানিয়ে বলার: ‘তোমাদের পাঠানো প্রতিটি টাকাই ছিল দেশের নতুন সূর্যোদয়ের জন্য।’

আপনার মতামত লিখুন :