- ধ্বংস হবে ঢাকার অর্ধেক ভবন

- দেশের ভেতরেই হতে পারে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প

- তিন টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে সঞ্চিত শক্তি ৯ মাত্রার বেশি

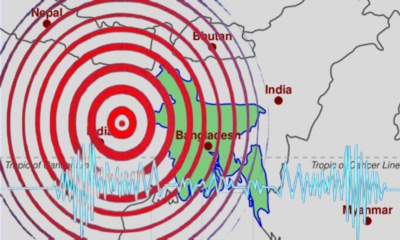

বিশ্বের বৃহত্তম সক্রিয় ব-দ্বীপগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি। এ কারণে এর নরম মাটি ও ভূগর্ভস্থ গঠন ভূমিকম্পের সম্ভাবনা এবং ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে ঢাকা শহরে অপরিকল্পিত নগরায়ণের জন্য ভূমিকম্পের ঝুঁকি অনেক বেশি। দেশে বড় ভূমিকম্প হলে সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতির শঙ্কা ঢাকা শহরে। জনসংখ্যার ঘনত্ব, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, বিল্ডিং কোড লঙ্ঘন করে ভবন নির্মাণ, অপ্রশস্ত সড়ক অবকাঠামো, পর্যাপ্ত খোলা জায়গা ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির অভাবই এই ঝুঁকি তৈরি করেছে। মাঝারি থেকে প্রবল মাত্রার ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে পড়ার শঙ্কায় রয়েছে রাজধানী ঢাকা। এ ছাড়া চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগও রয়েছে বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে।

গতকাল শুক্রবার রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এদিন সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রিখটার স্কেল অনুযায়ী ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়, যা ২৬ সেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই ভূমিকম্পে হেলে গেছে বহু ভবন, হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত। ঘটেছে প্রাণহানির ঘটনাও। শুক্রবারের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর মাধবদীতে। এর আগেও একাধিকবার দেশের অভ্যন্তরে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হলেও এবারের ভয়াবহতা ছাড়িয়ে গেছে আগের সবগুলোকেই। কিন্তু আরও ভয়াবহ খবর হলো, দেশের অভ্যন্তরেই রিখটার স্কেলে ৯ মাত্রা পর্যন্ত ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের অভ্যন্তরে থাকা তিনটি টেকটোনিক প্লেটে সঞ্চিত আছে এর থেকেও বেশি শক্তি।

দেশে মাঝেমধ্যেই ভূমিকম্প হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গত দুই বছর ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে ছোট ও মাঝারি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। তবে এসব ছোট ও মাঝারি ভূমিকম্পকে বড় বা শক্তিশালী ভূমিকম্পের পূর্বাভাস বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এদিনের ভূমিকম্পের পর ঘুরেফিরে অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠছেÑ বাংলাদেশ কেন ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের অভ্যন্তরে থাকা তিনটি টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে জমা রয়েছে ৯ মাত্রা পর্যন্ত বড় ভূমিকম্প হওয়ার মতো শক্তি, যা আঘাত হানলে পরিস্থিতি হবে ভয়াবহ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে রাজধানীর অর্ধেক ভবন। এমন পরিস্থিতি মোকাবিলায় ২০ ভাগ সক্ষমতাও নেই বাংলাদেশের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলেন, এই যে আটকে থাকা, এটাকে আমরা বলি লকড জোন। এই লকড জোন থাকার কারণে এটা আরও আমাদের জন্য বিপজ্জনক। ৮ দশমিক ২ থেকে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প সৃষ্টি হওয়ার মতো শক্তি এখানে জমা হয়ে আছে। শক্তিটা ধাপে ধাপেও বের হতে পারে, আবার একবারেও বের করে দিতে পরে।

সম্প্রতি রাজউকের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, টাঙ্গাইলের মধুপুর ফল্টে ৬ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকায় ৪০ দশমিক ২৮ থেকে ৬৫ দশমিক ৮৩ শতাংশ ভবন ধসে পড়তে পারে। এমন ভূমিকম্প ভোরে হলে ২ দশমিক ১ থেকে ৩ দশমিক ১ লাখ, দুপুরে ২ দশমিক ৭ থেকে ৪ লাখ এবং রাতে হলে ৩ দশমিক ২ থেকে ৫ লাখ মানুষের মৃত্যু হতে পারে। একইভাবে সিলেটে যদি ৭ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে, তাহলে ঢাকায় ৪০ হাজার ৯৩৫ থেকে ৩ লাখ ১৪ হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। রাজউকের জরিপ করা ৩ হাজার ২৫২টি ভবনের মধ্যে ৪২টিকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে ভেঙে ফেলার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু এতে কর্ণপাত না করে ভবনগুলোতে এখনো দিব্যি ব্যবসা চালাচ্ছেন কিংবা বসবাস করছে মানুষ।

বুয়েটের গবেষকেরা বলছেন, দেশে ৭ মাত্রার বেশি ভূমিকম্প হলে রাজধানীর প্রায় অর্ধেক ভবনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মেহেদী আহমেদ আনসারি বলেন, ঢাকা শহরের ৫০ শতাংশ ভবন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ; এর মধ্যে ২৫ শতাংশ অবিলম্বে খালি করে দেওয়া উচিত, বাকি ২৫ শতাংশ মধ্যম মাত্রার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। মোটাদাগে বলা যায়, আমাদের হয়তো ৫০ শতাংশ ভবন ভালো, কিন্তু আমরা যদি ভাগ ভাগ করে সেটা বলতে চাই, তাহলে আবাসিক ভবনের ধরন ভিন্ন হতে পারে।

এদিকে বড় ভূমিকম্পের দুর্যোগে ২০ ভাগ ব্যবস্থাপনা সক্ষমতাও বাংলাদেশের নেই জানিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূমিকম্প নিয়ে সচেতনতা এবং ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে নানা পরিকল্পনার কথা বলা হলেও সে বিষয়ে বাস্তব পদক্ষেপের অভাব আছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন, ঢাকা শহরের কথা যদি বলেন, ‘আমরা অবশ্যই রেড জোনের মধ্যে আছি, এগুলো ধ্বংসস্তূপ তৈরি হবে, আর তা তৈরি হলে এগুলো সরানোর জন্য আমাদের যে প্রস্তুতি দরকার, তার ২০ ভাগ সক্ষমতাও আমাদের নেই।’ এমন দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমাতে পরিকল্পিত এবং ভূমিকম্প সহনীয় নগরায়ণেই গুরুত্ব দিয়েছেন এই বিশেষজ্ঞ।

বুয়েটের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক ইরশাদ ইসলাম বলছেন, বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে আছে। বিষয়টি নিয়ে বিচ্ছিন্ন কিছু কাজ হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু ভূমিকম্প সহ্য করবে এমন ভবন নির্মাণে তদারকের কিছুই হচ্ছে না। এ ছাড়া ভূমিকম্প ঘটে গেলে এর পরের ধাপে করণীয় কী? সে বিষয়ও আমাদের কমিউনিটি সচেতন না। আমাদের খোলা জায়গার এত সংকট যে ভূমিকম্প হলে আশ্রয় এবং উদ্ধারের বিষয়টিতেই বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ভোগাবে বলেও উদ্বেগ জানান তিনি।

ফল্টলাইন ও টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষ : ভূতত্ত্ববিদদের মতে, বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে একটি অত্যন্ত ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায়, যেখানে দুটি সক্রিয় টেকটোনিক প্লেটÑ ভারতীয় প্লেট ও মিয়ানমার (বার্মা) টেকটোনিক প্লেট পরস্পরকে স্পর্শ করে আছে। এ দুটি প্লেটে সংঘর্ষের কারণেই এত ভূমিকম্প হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. সুব্রত কুমার সাহা জানান, দেশে দুই ধরনের ভূমিকম্প হচ্ছে : এক, টেকটোনিক প্লেটের কারণে ভূমিকম্প। এর মূল কেন্দ্র সাধারণত দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (সিলেট) বা আসাম-শিলং প্লেটের কাছাকাছি থাকে, যার প্রভাব ঢাকায়ও পড়ে। আর দুই, ফল্টলাইনের কারণে ভূমিকম্প। এটি প্লেট বাউন্ডারি ছাড়া ফল্টলাইনে হয়। মধুপুর ফল্টলাইন অন্যতম। এ ছাড়া ২০০১ সাল থেকে বুড়িগঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের আশপাশেও উৎপত্তিস্থল দেখা যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ২০০১ সালে বুড়িগঙ্গার কাছে, ২০০৮ সালে মানিকগঞ্জে এবং পরে চাঁদপুর ও ময়মনসিংহে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল। পদ্মা বা মেঘনার আশপাশে ফল্টলাইন আছে কি না, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

২০০৯ সালে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি) ও জাইকার যৌথ জরিপে বলা হয়, ঢাকায় ৭ বা তার বেশি মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হলে শহরের ৭২ হাজার ভবন ভেঙে পড়বে এবং ১ লাখ ৩৫ হাজার ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তৈরি হবে ৭ কোটি টন কংক্রিটের স্তূপ।

ভূমিকম্প গবেষক ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য সৈয়দ হুমায়ুন আখতার ২০১৬ সালে এক গবেষণায় বলেন, ভূমিকম্পে ঢাকা মেট্রোপলিটনের ১ শতাংশ ভবনও যদি বিধ্বস্ত হয়, তাহলে ৬ হাজার ভবন বিধ্বস্ত হবে, যার ফলে অন্তত ৩ লাখ মানুষ সরাসরি হতাহত হবে। আর ভূমিকম্প-পরবর্তী উদ্ধার ও সেবার কাজ পরিচালনা বাধাগ্রস্ত হওয়ায় আরও বহু মানুষের জীবনের ঝুঁকি তৈরি হবে।

২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত করা রাজউকের এক জরিপে আরও বলা হয়, ৬ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হলে ঢাকা শহরের প্রায় ৮ লাখ ৫০ হাজার ভবন ধসে পড়তে পারে। এতে ২ লাখ লোক নিহত এবং আরও ২ লাখ লোক আহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজউকের চিফ ইঞ্জিনিয়ার (পিএলআর) ও আরবান রেজিলিয়ান্সের সাবেক প্রকল্প পরিচালক ড. আবদুল লতিফ হেলালী বলেন, টাঙ্গাইলের মধুপুর ফল্টে ৬ দশমিক ৯ মাত্রার ভূমিকম্প হলে শুধু ঢাকা শহরের ৪০ শতাংশ ভবন ভেঙে যাবে। এই শতাংশের সংখ্যা হতে পারে ৮ লাখ ৬৪ হাজার। তবে এই সংখ্যার মধ্যে সুউচ্চ অট্টালিকা থেকে শুরু করে অর্ধপাকা স্থাপনাকে গণনা করা হয়েছে। এই ধ্বংসযজ্ঞের ফলে ২ দশমিক ১০ লাখ থেকে ৩ দশমিক ১০ লাখ মানুষ সরাসরি মারা যেতে পারে। আর আহতের সংখ্যা হতে পারে ৩ দশমিক ৫ লাখ থেকে ৪ দশমিক ৬ লাখ পর্যন্ত।

কোন ভবনে ঝুঁকি বেশি : সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে কোন ভবনগুলো রয়েছে; নতুন না পুরোনো? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমন সরলীকরণের সুযোগ নেই। তাদের মতে, নতুন ভবনের চেয়ে এরই মধ্যে তৈরি হয়ে যাওয়া (এক্সিসটিং) ভবন নিয়েই সমস্যা। নতুন ভবন বছরে হয়তো ১০ হাজার হচ্ছে। এক্সিসটিং ভবন ৬ লাখ। পুরান ঢাকায় যদি খুব পুরোনো ভবনগুলো দেখেন, সেগুলো ১৮৯৭ ও ১৯১৮ সালের ভূমিকম্প সয়েছে। পুরোনো নিয়মে ভবনের দেয়ালগুলো অনেক পুরো বা চওড়া করা হতো, যা ভূমিকম্প সহনীয়। নতুন ভবনে যদি ঠিকমতো কংক্রিটিং না করে, তাহলে তো সমস্যা হবেই। এ জন্য নতুন বা পুরোনো ভবন বিষয় নয়। ভূমিকম্প সহনীয় কি না, তা সব ভবন পরীক্ষা করেই বলতে হবে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মেহেদী আহমেদ আনসার বলেন, আগে আমরা মনে করতাম, পুরোনো ভবন হলেই খারাপ। ব্যাপারটা তা নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা দেখেছি, ৬০ বছরের পুরোনো ভবনগুলোর সক্ষমতা নতুন হল ভবনগুলোর তুলনায় ভালো। কারণ নতুনগুলোর প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় গলদ ছিল।’

ভবন তৈরির আগে মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা জরুরি বলে মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, মাটি শক্তিশালী করে ভবন করতে হবে। মাটি ভূমিকম্প সহনীয় না হলে ভবন ভূমিকম্প সহনীয় করে লাভ নেই। আমাদের বিল্ডিং কোডে সব গাইডলাইন দেওয়া রয়েছে। ভূমিকম্প সহনীয় মাটি এবং ভূমিকম্প সহনীয় ভবন দুটোই গুরুত্বপূর্ণ। নজর দিতে হবে, যেন বিল্ডিং কোডের ব্যত্যয় না হয়। এ জন্য দেশে বিদ্যমান সংস্থাগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে।

করণীয় কী

বড় ভূমিকম্পে বিপর্যয় ঠেকাতে করণীয় বিষয়ে অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ ভবন রাতারাতি ভেঙে ফেলা যাবে না। তবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করে সেগুলো হয় ধ্বংস, নয়তো সংস্কার করতে হবে। উন্মুক্ত এলাকা রাখতে হবে। গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, সুয়ারেজ ইত্যাদির সরবরাহ লাইন এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে ভূমিকম্প হলে এগুলো মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা না হয়ে ওঠে। সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবিলায় সাধারণ মানুষকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

ভূমিকম্প হবে ধরে নিয়েই প্রস্তুতি নিতে এবং জাতীয় ভবন নির্মাণ নীতিমালা কঠোরভাবে মেনে দালানকোঠা নির্মাণ করার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। ভূমিকম্প আগাম বার্তা দিয়ে আসে না। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় মানুষের করণীয় হলো আগাম সতর্কতা ও প্রস্তুতি নেওয়া। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বড় ঝুঁকি এড়ানোর জন্য রাজউককেই দায়িত্ব নিতে হবে ঢাকার ভবনগুলো নতুনভাবে পরীক্ষা করে ত্রুটিপূর্ণ বা ডিফল্ট ভবনগুলো ভেঙে ফেলার জন্য। পাশাপাশি জাতীয় ভবন নির্মাণ নীতিমালা মেনে চলতে জনগণকে সতর্ক ও সচেতন করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

-20251122001023.webp)

-20251117160320-20251118032827.webp)

আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন