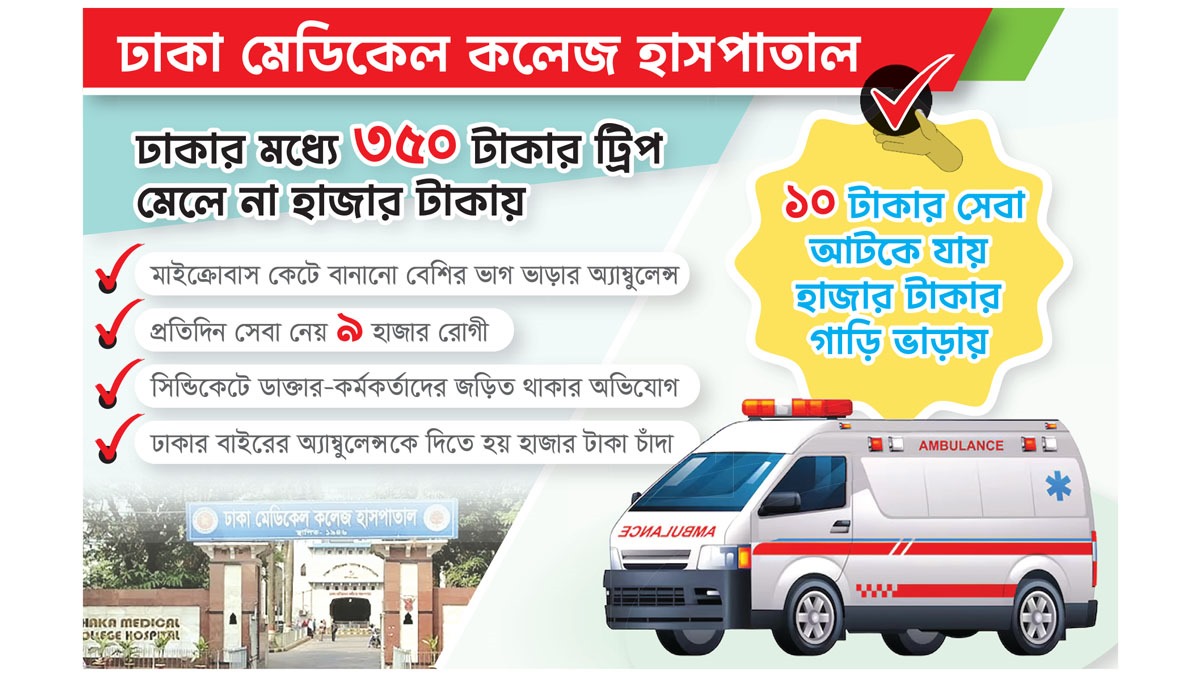

সারা দেশের হাসপাতালগুলোয় অ্যাম্বুলেন্স সেবার নাজুক অবস্থা। ঐতিহ্যবাহী ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালও তার ব্যতিক্রম নয়। হাসপাতালগুলোয় সরকারিভাবে নেই পর্যাপ্ত অ্যাম্বুলেন্স।

ফলে নির্ভর করতে হয় বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স সেবার ওপর। এতে রোগী ও তার স্বজনদের নিয়মিত গুনতে হচ্ছে বাড়তি ভাড়া।

দরকষাকষি বা বিকল্প দেখার সুযোগ থাকে খুবই সীমিত। কারণ সবখানেই সক্রিয় রয়েছে অ্যাম্বুলেন্সের সিন্ডিকেট।

এ অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্স সেবা নিশ্চিতে আলাদা রেগুলেটরি বোর্ড করার দাবি জানিয়ে আসছে বিভিন্ন মহল।

তবে, তা কার্যকর করতেও রয়েছে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ। কাগজে-কলমে ঢাকার মধ্যে ৩৫০ টাকায় অ্যাম্বুলেন্স ট্রিপ পাওয়ার কথা থাকলেও সে সেবা মেলে না হাজার টাকায়ও।

জেলা-উপজেলা থেকে ঢামেকে রোগী নিয়ে আসা অ্যাম্বুলেন্স, ফিরতি পথে রোগী নিতে চাইলে গুনতে হয় এক থেকে দুই হাজার টাকা চাঁদা।

সব মিলিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা ঢামেকের অ্যাম্বুলেন্স বাণিজ্য কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছে না।

এ অবৈধ বাণিজ্যের সঙ্গে ঢামেকের কতিপয় ডাক্তার, নার্স ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ ছাড়া দালাল হিসেবে কাজ করেন একশ্রেণির ওয়ার্ড বয়, পরিচ্ছন্নকর্র্মী ও ট্রলিম্যান। যাদের সঙ্গে সরাসরি বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স চালকের যোগাযোগ রয়েছে বলে ভুক্তভোগীরা জানান।

সরকারি অ্যাম্বুলেন্সের বেহালদশা এবং বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্সের বাণিজ্যের বিষয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান জানান, দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল।

সারা দেশ থেকে এখানে প্রতিদিন গড়ে ৯ থেকে ১০ হাজার রোগী আসে চিকিৎসা নিতে। হাসপাতালটির বারান্দা, মেঝে ও সিঁড়িতে রাত কাটিয়ে হলেও সেবা নিতে চায় রোগীরা।

দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগীদের শেষ ভরসাস্থল এই হাসপাতাল। ঢাকা মেডিকেলে প্রতিদিনই শয্যা, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও কর্মচারী সংকট নিরসন করতে গিয়েই হিমশিম খেতে হচ্ছে প্রশাসনের। তাই অ্যাম্বুলেন্সের বিষয়টি কম গুরুত্ব পাচ্ছে।

এখানে ওটি কম আছে, সেটা বাড়ানো দরকার, আইসিইউ কম আছে যা বাড়ানো দরকার। এ রকম বেশি জরুরিগুলোতে আমরা ফোকাস করছি। তবে, পর্যায়ক্রমে এই সংকট কাটিয়ে উঠব আমরা।

বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্সের ক্ষেত্রে, ব্যবস্থা নিয়ে চলে আসার পর তারা আবার ওখানে এসে পার্ক করছেন। এই বিশৃঙ্খলাটা আগে আরও ছিল। এখনো কিছুটা আছে। তবে এটাকে শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগ এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ-২ (নতুন বিল্ডিং) এর সামনের গেটে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স।

রোগী বা রোগীর স্বজনদের দেখলেই ঘিরে ধরছেন কয়েকজন। তারপর, অ্যাম্বুলেন্সে তুলে নিচ্ছেন রোগী, তাদের থেকে নেওয়া হচ্ছে উচ্চ ভাড়া।

কিছুক্ষেত্রে, রোগীর হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্রের সম্ভাবনা দেখলেই ওয়ার্ড বয়, পরিচ্ছন্ন-কর্মী থেকে স্বেচ্ছাশ্রমের নামে এক শ্রেণির দালাল (টলিম্যান) কৌশলে রোগীর স্বজনদের যোগাযোগ করিয়ে দেন অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেটের সঙ্গে। ফলে, রীতিমতো জিম্মি হয়ে পড়েন তারা।

ঢামেক ঘুরে দেখা যায়, সিন্ডিকেট সক্রিয় থাকায় বিকল্প খোঁজার সুযোগ পায় না রোগীর স্বজনেরা। কিছু রোগীর স্বজন কোনোভাবেই বাইরের গাড়ির ব্যবস্থা করলেও তা সিন্ডিকেট নেতাকর্মীরা আটকে দেয় নানা কারণ দেখিয়ে।

নির্ধারিত গাড়ির বাইরের অ্যাম্বুলেন্স কিংবা অন্য যানবাহনে হাসপাতাল থেকে রোগী বহনে বাধা দেওয়া হয়, সৃষ্টি করা হয় ভয়ের আবহ। যার ফলে দরদাম করারও সুযোগও থাকে না। কারণ, গুরুতর অসুস্থ রোগী সঙ্গে নিয়ে সময় নষ্ট করা যায় না।

অভিযোগ রয়েছে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকায় এসব সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে আছেন, মো. নাসির, বাবুল, বাদল, উজ্জ্বল, রাজু, ইমন, আবুল কাশেম, পাপ্পু, মো. কামাল, চাঁদ মিয়াসহ আরও প্রায় ১০ জন। যাদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেন, ওয়ার্ড বয়, ক্লিনার, বুয়া, আয়াসহ টলি স্বেচ্ছাশ্রম দেবার নামে প্রায় ২০ জন নারী ও পুরুষ দালাল।

একইসঙ্গে, পঙ্গু, হৃদরোগ, চক্ষুবিজ্ঞান, শিশু হাসপাতালসহ আশপাশের সাতটি হাসপাতাল এলাকায় সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে যুক্ত আছেন আলমগীর, বাবু, সেলিম খান ও সাজ্জাদ বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এদিকে, অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেটের অভিযোগের বিষয়ে বাংলাদেশ অ্যাম্বুলেন্স মালিক কল্যাণ সিমিতি-ঢামেকের কয়েকজন (নাম না প্রকাশ করার শর্তে) জানান, তারা কোনো ধরনের সিন্ডেকেটের সঙ্গে জড়িত নয়। একইসঙ্গে, তারা কোনো ধরনের গাড়িকে বাধা প্রদান বা রোগীর স্বজনদের বাধ্য করেন না।

এদিকে, অ্যাম্বুলেন্স বলতে যা বোঝানো হয়, ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল, তৃণমূল হাসপাতাল, রোগীর কাছে ছুটে যাওয়া খুদে হাসপাতাল ইত্যাদি।

বাস্তবতা হলো, বেসরকারিভাবে যেসব অ্যাম্বুলেন্সকে পথেঘাটে ছোটাছুটি করতে দেখা যায় সেগুলোর বেশির ভাগই অ্যাম্বুলেন্স নয়।

এগুলোর বেশির ভাগই মাইক্রোবাস কেটে বানানো হয়। ভেতরে লক্কড়ঝক্কড় একটি ট্রলি ছাড়া প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম বলতে তেমন কিছুই থাকে না। মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে বহনকারী এসব অ্যাম্বুলেন্স নিজেই একেকটা ব্যালেন্সহীন বাহন।

হাসপাতাল চিকিৎসক এবং অ্যাম্বুলেন্স ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এগুলোর বেশির ভাগই চলছে পেশিশক্তি, রাজনৈতিক পরিচয়, বিআরটিএ এবং প্রশাসনকে ম্যানেজ করে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেট সেবার নামে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মাধ্যমে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম ও অসুবিধা দূর করে আধুনিক, মানসম্মত ও সেবাধর্মী অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রচলনের লক্ষ্যে ‘অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস নীতিমালা-২০২৩’ এর একটি খসড়া প্রণয়ন করা হলেও সেটি চূড়ান্ত হয়নি।

বিআরটিএ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং পুলিশের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি এই খসড়া তৈরি করেছিল।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, ‘অ্যাম্বুলেন্স’ অর্থ অসুস্থ ও আহতদের বহন অথবা অন্য কোনো চিকিৎসাজনিত উদ্দেশ্যে এবং তজ্জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থায়ীভাবে সংযুক্ত করে ডিজাইনকৃত ও নির্মিত মোটরযান।

শুধু সম্পূর্ণ যুক্ত অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্স হিসেবে আমদানিকৃত ডুয়েল এয়ারকন্ডিশন্ড বিশিষ্ট মোটরযানকে এই সার্ভিসে ব্যবহার করা যাবে।

মাইক্রোবাস জাতীয় মোটরযানকে স্থানীয়ভাবে রূপান্তর করে অ্যাম্বুলেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

অ্যাম্বুলেন্সে রোগীকে শোয়ানোর জন্য উপযুক্ত পরিমাণের বেড সংবলিত স্ট্রেচার থাকতে হবে এবং কমপক্ষে একজন প্যারামেডিকস (নার্স/মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট) থাকতে হবে।

অ্যাম্বুলেন্সে মেডিকেল যন্ত্রাংশ এবং ব্যবহারযোগ্য মেডিকেল দ্রব্যাদি (অক্সিজেন সিলিন্ডার, নেবুলাইজার মেশিন, ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন স্ট্যান্ড, ফার্স্ট এইড বক্স, ফার্স্ট এইড কিট, ট্রমা প্যাডস ইত্যাদি) রাখার জন্য পর্যাপ্ত এবং নিরাপদ জায়গা থাকতে হবে।

নীতিমালায় আরও উল্লেখ আছে, অ্যাম্বুলেন্সে সেফটি বেল্টযুক্ত স্ট্রেচার থাকবে; যার পরিমাপ হবে অন্যূন ১৯০ বাই ৫০ বাই ৯০ সেমি। এতে ঝাঁকুনি রোধসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য থাকবে এবং ভাঁজ করা যায় এই ধরনের বহনযোগ্য সাব স্ট্রেচার থাকতে হবে।

অ্যাম্বুলেন্সের ছাদের ওপরে ঘূর্ণায়মান লাল রঙের বিকন লাইট থাকতে হবে। অনবরত শব্দ তৈরি করতে পারে এরূপ অ্যামপ্লিফায়ারসহ সাইরেন ও স্পিকার থাকতে হবে।

এক্ষেত্রে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা অনুযায়ী অ্যাম্বুলেন্সের হর্ন বা সাইরেন থেকে নির্গত শব্দের মানমাত্রা নির্ধারিত হবে এবং প্রতিটি অ্যাম্বুলেন্সে রিফ্লেক্টিভ ট্রায়াঙ্গেল থাকতে হবে।

জানা যায়, ২৮০০ শয্যাবিশিষ্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মোট অ্যাম্বুলেন্স আছে আটটি। ঢামেকের পুরো এলাকা দেখলে যে চিত্র পাওয়া যায়, পুরোটাই দখল করে আছে ব্যক্তি মালিকানার অ্যাম্বুলেন্স।

অনেক খোঁজাখুঁজির সরকারি একটি সাদা বাহনের দেখা পাওয়া গেলেও সেটি ভাড়ার বিষয়ে যে কক্ষে যোগাযোগ করা হবে তার দরজাতে দেখা যায় তালা ঝুলানো।

কাগজে-কলমে আছে আটটি অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে ২টি সচল, ১টি ভিআইপিদের জন্য সংরক্ষতি; আর অচল অবস্থাতে আছে ৫টি। একই চিত্র সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল ও মিটফোর্ডের। সোহরাওয়ার্দীর অ্যাম্বুলেন্স সক্রিয় আছে ৫টি আর মিটফোর্ডে ২টি।

ঢাকার মধ্যে ৩৫০ টাকায় ট্রিপ দেওয়ার কথা থাকলেও তা জানেন না বেশির ভাগ সেবাপ্রত্যাশী।

সিন্ডিকেটের প্রভাবে এবং যোগসাজশে নির্ধারিত জায়গায় নেই সরকারি ড্রাইভারদের অ্যাম্বুলেন্স।

ঢাকা মেডিকেলের পুরোনো জরুরি বিভাগের সামনের জায়গা এবং নতুন বিল্ডিংয়ের পাশে পুরোপুরি দখলে রয়েছে ব্যক্তি মালিকানাধীন অ্যাম্বুলেন্স।

এই সিন্ডিকেটের দখলে থাকা কয়েকশ অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতাল কমপ্লেক্সে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে সবসময়। তবে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল লেখা কোনো অ্যাম্বুলেন্স চোখে পড়েনি রূপালী বাংলাদেশের ক্যামেরাতে।

মো. রফিকুল ইসলাম নামের এক ভুক্তভোগী রূপালী বাংলাদেশকে বলেন, ঢাকা মেডিকেলে যে খরচ হয়েছে, এর চেয়ে কয়েকগুন ভাড়া অ্যাম্বুলেন্সকে দিতে হয়েছে। যে যা চাইছে, বাধ্য হয়েই দিতে হচ্ছে।

সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ঢাকা মেডিকেলে আমার আম্মাকে নিতে আমাকে ভাড়া দিতে হয়েছে ১৬০০ টাকা।

ঢাকা মেডিকেল থেকে টেস্টের জন্য আনোয়ারাতে যেতে (সায়েন্সল্যাব) ১০০০ টাকা ভাড়া দিতে হয়েছে। বাধ্য হয়েই আমাদের ভাড়া দিতে হয়।

টেক্সি, বা বাইরের কোনো গাড়ি ভেতরে রোগী নিতে দেয় না হাসপাতালের সামনের থাকা কিছু লোক এবং সে সময় কোনো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজনকেও এগিয়ে আসতে দেখা যায় না বলে অভিযোগ দেন তিনি।

যশোর থেকে আব্দুল হাকিম তার বাবাকে নিয়ে এসেছেন ঢাকা মেডিকেলে। কথা বলেন রূপালী বাংলাদেশের সঙ্গে।

তিনি বলেন, যশোর সদর হাসপাতাল থেকে আমার বাবাকে ঢাকা মেডিকেল অথবা নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়।

ব্রেন স্ট্রোকের কারণে তিনি পুরোপুরি অবচেতন অবস্থায় রয়েছেন। ঢাকা মেডিকেলে আনার আগে একজন চিকিৎসকের কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি আমাদের জানান, রোগীর অবস্থা বেশি গুরুতর হলে নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে রেফার করতে পারে ঢামেক।

যার ফলে, আমরা যশোর থেকে ১০ হাজার টাকা দিয়ে যে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে ঢামেক আসি, রোগী ভর্তির নিশ্চিত না হওয়াতে অ্যাম্বুলেন্সটিকে অপেক্ষা করতে বলি।

নিউরোসায়েন্স নিতে হলে যেন আমরা সেটি ব্যবহার করতে পারি। রোগী নামিয়ে জরুরি বিভাগে ঢোকার ১০ মিনিট পর অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার জানান, তাকে কোনোভাবেই ঢামেকের ভেতরে অবস্থান করতে দিচ্ছে না।

যদি আমাদের রোগী আবার নিতে হয় তবে তাদের দুই হাজার টাকা দিতে হবে। এখন পর্যন্ত শুধু অ্যাম্বুলেন্স ভাড়াই গুনতে হয়েছে ১৮ হাজার টাকা, চিকিৎসা করব কি দিয়ে!

আমার বাবা একজন কৃষক এবং আমি ছাত্র। গাড়ি ভাড়া দিয়েছি ধার-দেনা করে। এখন চিকিৎসা কীভাবে হবে সেটি নিয়ে পুরো পরিববার অকুল সমুদ্রে। আব্দুল হাকিমের মতো প্রতিদিনই এমন পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন অনেকে।

ভুক্তভোগীরা বলছেন, রোগীর কী অবস্থা, সেটা তাদের মুখ্য বিষয় নয়! তাদের শুধু টাকা দরকার। বাইরে থেকে অ্যাম্বুলেন্স আনতে চাইলেও তারা আনতে দেন না।

জানতে চাইলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের সহকারী পরিচালক বলেন, আমাদের যেহেতু অ্যাম্বুলেন্স সংকট রয়েছে সুতরাং ব্যক্তি মালিকানা অ্যাম্বুলেন্সে পুরোপুরি বন্ধ করে দিলে রোগীরা আরও দুর্ভোগে পড়ার একটি আশঙ্কা সৃষ্টি হবে।

এখানে একটি অ্যাম্বুলেন্স মালিক কল্যাণ সমিতি রয়েছে যারা সেবা দিয়ে থাকে। তবে, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে আমরা তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করব।

সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

-20251101215703.webp)

-20251101214243.webp)

-20251101214132.webp)

আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন