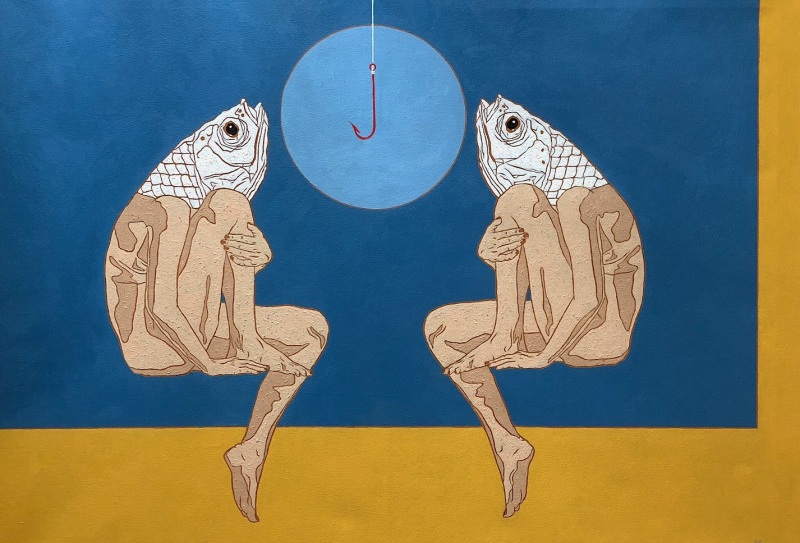

‘অন্যদের সাহায্য করার আগে নিজের অক্সিজেন মাস্ক পরুন’— বিমানে চড়লে উড্ডয়নের আগেই ক্রুদের থেকে নিরাপত্তা নির্দেশনায় এই কথাটি প্রায়ই শোনা যায়। এটি শুধু একটি জরুরি নির্দেশ নয়, বরং একটি জীবন দর্শনের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

ভূপৃষ্ট থেকে হাজার হাজার মিটার উচ্চতায় অক্সিজেনের চাপ অনেকাংশেই কমে যেতে পারে, অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে নির্ধারিত অক্সিজেন মাস্ক নিজে পরা জরুরি। কারণ, আপনি যদি অজ্ঞান হয়ে যান, তাহলে আর কাউকে সাহায্য করার সুযোগই পাবেন না। তাই এই নির্দেশনা শারীরিক নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত যৌক্তিক।

তবে এই ধারণা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে গেলে কিছু প্রশ্ন উঠে আসে। নিজেকে নিয়ে বা নিজের স্বার্থ আগে ভাবা কি সবসময়ই সঠিক? নাকি এতে আমরা ধীরে ধীরে বেশি স্বার্থপর হয়ে উঠছি?

আধুনিক সমাজে, বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে ব্যক্তিবাদ বা ‘ইন্ডিভিজ্যুয়ালিজম’ দিন দিন বাড়ছে। ডাচ সামাজিক মনোবিজ্ঞানী গির্ট হফস্টেড ব্যক্তিবাদকে সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, ‘মানুষ নিজেকে যে পরিমাণ স্বাধীন মনে করে বৃহত্তর গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে একে অপরের উপর ঠিক ততটা নির্ভরশীল নয়।’ প্রশ্ন হলো এটি কি ভালো জিনিস নাকি না।

এই ব্যক্তিবাদ কখনও কখনও আত্মনির্ভরতা ও নিজেকে মূল্য দেওয়ার শিক্ষা দেয়। কিন্তু, একই সঙ্গে এটি যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে তা সমাজে সহানুভূতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব সৃষ্টি করতে পারে। আজকের দুনিয়ায় যেখানে আত্মপ্রচার, ব্যক্তিগত সাফল্য ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজেকে তুলে ধরাই অনেক সময় পুরস্কৃত হয়, সেখানে ‘নিজেকে আগে রাখা’ নীতি কখনও কখনও আত্মকেন্দ্রিকতার রূপও নিতে পারে।

লিডস বেকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী স্টিভ টেলরের মতে, দীর্ঘদিন ধরে মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও অর্থনীতির নানা ব্যাখ্যায় মানুষকে প্রতিযোগিতামূলক ও আত্মকেন্দ্রিক বলে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা এসব ধারণা চ্যালেঞ্জ করছে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন দেশে সহিংস হামলার সময় জনতার সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ সংকটে থাকা অপরিচিতদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে।

লিডস বেকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের সিনিয়র লেকচারার স্টিভ টেলর বলেন, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং জীববিজ্ঞানের কিছু তত্ত্ব, বিশেষ করে ‘স্বার্থপর জিন’ এবং নব্য-ডারউইনবাদ মানুষের প্রতিযোগিতাকে নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা বা স্বার্থপরতার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে জড়িত বলে দেখায়।

তবে মানুষ কখনও কখনও স্বার্থপর আচরণ করে, কারণ আমাদের মস্তিষ্কের প্রথম কাজই হলো আত্মরক্ষা। নতুন গবেষণায় দেখা গেছে, আমরা সবসময় নিজেকে অগ্রাধিকার দিই- এমন ধারণা একপেশে এবং হতাশাজনক।

এই প্রসঙ্গে ১৯৬০-এর দশকে আলোচনায় আসা ‘বাইস্ট্যান্ডার এফেক্ট’-এর কথা উল্লেখযোগ্য। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, আশপাশে অন্য লোকজন থাকলে মানুষ সংকটে হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে চলে। তত্ত্বটি বিশেষভাবে আলোচনায় আসে ১৯৬৪ সালে নিউ ইয়র্কে ২৮ বছর বয়সী বারটেন্ডার কিটি জেনোভেসকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায়। বলা হয়, ঘটনাটি প্রায় ৪০ জন প্রত্যক্ষদর্শীর সামনে ঘটলেও কেউই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি।

তবে ‘বাইস্ট্যান্ডার এফেক্ট’-এর পেছনের গল্পটি পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয় বলে মনে করেন অনেকে। যদিও কিটি জেনোভেস সত্যিই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে নির্মমভাবে খুন হয়েছিলেন। কিন্তু পরে তদন্তে জানা যায়, ‘ঘটনাস্থলে ৩৮ জন নিষ্ক্রিয় পথচারী ছিলেন’ বলে প্রচারিত তথ্যটি সঠিক ছিল না।

২০০৭ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, কেউ কিছুই করেনি, এই দাবির পক্ষে কোনো শক্ত প্রমাণ মেলেনি। গবেষকরা মনে করেন, জেনোভেসের ঘটনা এক ধরনের ‘আধুনিক দৃষ্টান্ত’ হয়ে উঠেছিল, যা জরুরি অবস্থায় মানুষের প্রতিক্রিয়া বিষয়ে গভীর অনুসন্ধানের সুযোগকে সীমিত করে দেয়।

অন্যদিকে, বাস্তবতা অনেক সময় এর উলটো চিত্রই তুলে ধরে। গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ বহু পরিস্থিতিতে নিজের চেয়ে অন্যের নিরাপত্তাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। উদাহরণ হিসেবে ২০২০ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘটে যাওয়া সহিংস ঘটনার সিসিটিভি বিশ্লেষণ করা হয়।

তাতে দেখা যায়, ১০টির মধ্যে নয়টি ঘটনায় উপস্থিত কেউ না কেউ আহত ব্যক্তিকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন। বরং, বড় দলের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করার প্রবণতা আরও বেশি ছিল।

এছাড়া, স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করলে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি, আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, এবং একাকীত্ব কমে যায় বলে গবেষণায় নিশ্চিত হয়েছে।

অনেকে বলতেই পারেন, তথাকথিত ‘অনুপ্রেরণাদায়ী’ মানুষদের কর্মকাণ্ডের পেছনে কিছুটা আত্মতৃপ্তি বা গোষ্ঠীর স্বীকৃতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। তবে ২০১৪ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব ব্যক্তি অন্যদের জন্য নিজেদের জীবন ঝুঁকির মুখে ফেলেছেন এবং কার্নেগি হিরো পদকে ভূষিত হয়েছেন, তারা অধিকাংশই তাদের কাজকে সচেতন সিদ্ধান্ত নয়, বরং স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ, ভাবার সুযোগ না পেলে মানুষ অনেক সময় সত্যিকারের পরোপকারী হয়ে ওঠে।

স্টিভ টেলর বলেন, ‘মানুষের মধ্যে এমন এক স্তর রয়েছে যেখানে আমরা স্বার্থপরভাবে কাজ করি, এবং আমরা প্রায়ই তা করি। তবে সেটি আমাদের অহং কিংবা সামাজিকভাবে তৈরি হওয়া পরিচয়ের অংশ।’ তিনি মনে করেন, এই মুখোশের নিচে মানুষ আবেগপ্রবণভাবে সহানুভূতিশীল এবং পরোপকারী হবার সক্ষমতা রাখে।

২০১৭ সালের মে মাসে ম্যানচেস্টারে আরিয়ানা গ্র্যান্ডের কনসার্টে এক আত্মঘাতী হামলায় ২২ জন নিহত ও এক হাজারের বেশি মানুষ আহত হন। ওই ঘটনার পর একটি স্বাধীন পর্যালোচনা কার্সলেক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, শত শত এমনকি হাজারো মানুষ নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাহসিকতা ও পরোপকারের নজির স্থাপন করেছিলেন। একই ধরনের বীরত্বপূর্ণ কাজ নথিভুক্ত হয়েছে ২০০১ সালের ৯/১১ হামলা এবং ২০১৫ সালের প্যারিস হামলার ক্ষেত্রেও।

টেলর ব্যাখ্যা করেন, মানুষের এই পরোপকারী প্রবণতা হঠাৎ তৈরি হয়নি, এর পেছনে রয়েছে একটি বিবর্তনীয় ভিত্তি। ইতিহাসের দীর্ঘ সময়জুড়ে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে শিকার ও সংগ্রহ করে টিকে থেকেছে। সেই সমাজগুলো ছিল সহযোগিতামূলক এবং একে অপরের সহায়তায় টিকে থাকার জন্য নির্ভরশীল।

টেলর আরও বলেন, ‘প্রাথমিক যুগে মানুষের প্রতিযোগিতাপূর্ণ বা কেবল নিজের স্বার্থে কাজ করার কোনও কারণ ছিল না। ওভাবে চললে বরং আমাদের টিকে থাকাই কঠিন হতো।’ নৃতত্ত্ববিদদের কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, এখনো যে গোষ্ঠীগুলো আদি মানুষের মতো জীবনযাপন করে, তারা সম্পদের বণ্টনে সমতা রক্ষা করে এবং সহযোগী আচরণ করে।

শিশুদের নিয়ে গবেষণায়ও দেখা যায়, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই পরার্থপর। ক্যামব্রিজ অ্যালায়েন্স অব লিগ্যাল সাইকোলজির পরিচালক ও ন্যাশনাল তাইওয়ান ইউনিভার্সিটি চিলড্রেন অ্যান্ড ফ্যামিলি রিসার্চ সেন্টারের প্রধান চিং-ইউ হুয়াং বলেন, ‘আমরা জন্মগতভাবেই পরোপকারী’।

১৪ থেকে ১৮ মাস বয়সী শিশুরাও অন্যদের সাহায্য করতে চায়, যেমন কেউ কিছু তুলতে না পারলে সেটা এগিয়ে দেয় এবং তারা তা কোনো পুরস্কারের আশায় করে না। ২০১৩ সালের একটি গবেষণা-পর্যালোচনায় বলা হয়, ছোট শিশুরা সাধারণত ‘অন্যদের কল্যাণের প্রতি স্বাভাবিক উদ্বেগ’ থেকেই এমন আচরণ করে।

পরোপকার আমাদের শুধু মানসিকভাবে নয়, শারীরিকভাবেও উপকার করে। উদাহরণস্বরূপ, স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করলে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি, আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং একাকিত্ব কমে। ২০১৩ সালের এক গবেষণায় দেখা যায়, যারা নিয়মিত স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন, তাদের উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি ছিল অন্যদের তুলনায় ৪০ শতাংশ কম। এমনকি এই ধরণের পরোপকারী আচরণ মৃত্যুঝুঁকি কমাতেও ভূমিকা রাখতে পারে, যদিও এর পেছনের কারণ এখনো পুরোপুরি পরিষ্কার নয়।

টেলর যুক্তি দিয়ে বলেন, ‘কল্যাণ এবং পরোপকারের মধ্যে সম্পর্ক এতটাই গভীর যে, পরোপকারকে জীবনের অংশ না বানানো বোকামির নামান্তর।’

আমাদের মস্তিষ্কের গঠনও হয়তো আমাদের পরার্থপর হওয়ার প্রবণতায় ভূমিকা রাখে। যুক্তরাষ্ট্রের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুবিজ্ঞানী অ্যাবিগেল মার্শ এবং তার গবেষক দল মস্তিষ্কের স্ক্যান ব্যবহার করে দেখেছেন, যারা অপরিচিত মানুষকে কিডনি দান করেছেন, তাদের মস্তিষ্ক কিছুটা ভিন্নভাবে কাজ করে।

এই দাতাদের মস্তিষ্কের ডান পাশের অ্যামিগডালা অংশ (আবেগ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জড়িত) সাধারণ মানুষের তুলনায় বড় এবং বেশি সক্রিয়। বিশেষ করে, তারা যখন ভীত বা বিপন্ন মুখাবয়ব দেখেন, তখন এই অংশে বেশি সাড়া দেখা যায়। এর মানে হতে পারে, তারা অন্যের আবেগ ও কষ্ট বুঝতে অনেক বেশি সংবেদনশীল। আসলে, এই দাতাদের মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া ছিল মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিপরীতধর্মী।

বিজ্ঞান বলছে, আমাদের সবার মধ্যেই নিঃস্বার্থ হওয়ার সক্ষমতা রয়েছে, প্রায়শই তা অবিশ্বাস্য মাত্রায়। তবে এর মানে এই নয় যে আমরা সবসময় নিঃস্বার্থ হই, কিংবা সবসময় হওয়া উচিত। আমরা কখন নিজেকে অগ্রাধিকার দেব আর কখন অন্যকে, তা নির্ভর করে পরিস্থিতি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সংস্কৃতির ওপর।

লন্ডনের কিংস কলেজের নীতিশাস্ত্রের গবেষক টনি মিলিগান বলেন, আমাদের অধিকাংশই ‘নৈতিকভাবে মাঝামাঝি মানের’। যদিও এটা শুনতে খুব অনুপ্রেরণাদায়ক নয়, তবে বাস্তবতা এমনই। আমরা নিজের নৈতিক গুণাবলিকে প্রায়ই অতিমূল্যায়ন করি। বিশেষ করে যখন আমরা স্বতঃসিদ্ধ নয়, বরং ইচ্ছাকৃতভাবে সিদ্ধান্ত নিই তখন এর প্রভাব আরও স্পষ্ট হয়। ‘আমরা যাদের চিনি, তাদের প্রায় সবাই আসলে মাঝামাঝি নৈতিকতার অধিকারী’।

তিনি আরও বলেন, নেলসন ম্যান্ডেলা, গান্ধী, যীশু বা বুদ্ধের মতো মহান পরোপকারী ব্যক্তিত্বদের পুরোপুরি অনুসরণ করা আমাদের জন্য বাস্তবসম্মত নয়। ‘আমরা তাদের আলোকে অনুপ্রাণিত হতে পারি, কিন্তু যদি আপনি সেই বিরল ব্যতিক্রমদের একজন না হন, তাহলে মানতে হবে আমরা বেশিরভাগই মাঝখানে অবস্থান করি’।

মিলিগান মনে করেন, আমরা যদি নিজেদের নৈতিকতা বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখি, তাহলে যখন বাস্তবে সেই উচ্চ মান বজায় রাখতে পারি না, তখন অপরাধবোধ ও হতাশায় ভুগতে পারি। তিনি বলেন, “আপনার আসল প্রশ্ন হওয়া উচিত ‘বুদ্ধ কী করতেন?’ নয়, বরং ‘আমি কী করতে পারি? এটা কি আমার সাধ্যের মধ্যে?’”

এই বাস্তবতা মেনে নেওয়ার জন্য নম্রতা ও আত্মজ্ঞান জরুরি। কারণ, যদি আমরা নিজের সক্ষমতা সঠিকভাবে বুঝতে পারি, তাহলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গিও ভালোভাবে বিবেচনায় আনতে পারব। মিলিগান বলেন, ‘এটা এমন কিছু হওয়া উচিত নয় যা আপনি অন্যদের দেখাতে চান বা যেটার জন্য প্রশংসা পেতে চান। বরং এটা যেন একটি দক্ষতা গড়ে তোলার মতো হয়, যা আপনি ধীরে ধীরে উন্নত করতে পারেন।’

মানুষের পরোপকারিতার প্রবণতা অনেকটাই নির্ভর করে তার অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতির ওপর।

কিছু দেশ (যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র) তুলনামূলক ব্যক্তিবাদী। অন্যদিকে, এশিয়ার অনেক দেশকে বেশি সমষ্টিকেন্দ্রিক ধরা হয়, যেখানে মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে গোষ্ঠীর কল্যাণকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এই সাংস্কৃতিক পার্থক্য শুধু মানুষ কতটা নিঃস্বার্থ হবে তাই নয়, বরং মানুষ নিঃস্বার্থ কাজকে কতটা পছন্দ বা দায়িত্ব হিসেবে দেখবে সেটাও নির্ধারণ করে।

উদাহরণস্বরূপ, কোভিড-১৯ মহামারির সময় গবেষণায় দেখা গেছে, সমষ্টিকেন্দ্রিক সংস্কৃতির মানুষদের মধ্যে মাস্ক পরার প্রবণতা বেশি ছিল। এরা অন্যদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়ে বেশি সচেতন ছিলেন। এই পার্থক্যটা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে হুয়াং নিজেও অনুভব করেছেন। তিনি ছোটবেলা কাটিয়েছেন তাইওয়ানে, যেটিকে তিনি সমষ্টিকেন্দ্রিক সমাজ বলে বর্ণনা করেন। এরপর যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘ সময় বসবাস করেছেন, যা তুলনামূলক বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

হুয়াং বলেন, “আমাকে শিখিয়ে বড় করা হয়েছে যে, সবার আগে অন্যদের কথা ভাবতে হবে। কিন্তু যদি আপনি একজন নারী হন, বিশেষ করে একজন তরুণী, যিনি নিজেকে আগে গুরুত্ব দিতে চান বা নিজের দক্ষতা প্রকাশ করতে চান, তাহলে এই সংস্কৃতিতে সেটাকে ভালোভাবে দেখা হয় না। এমনকি আপনাকে ‘টাইগার গার্ল’ বলা হয়, মানে আপনি নাকি খুব আগ্রাসী।”

যখন হুয়াং যুক্তরাষ্ট্র ও পরে যুক্তরাজ্যে চলে আসেন তখন তার মনে হয় নিজেকে অগ্রাধিকার দেওয়া সেখানে বেশি স্বাভাবিক। তবে শৈশবের পারিবারিক শিক্ষা অনুযায়ী, শুরুতে তিনি নিজেকে কিছুটা সংযত রাখেন। ধীরে ধীরে তিনি আত্মবিশ্বাস ফিরে পান এবং নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করতে শেখেন। তিনি বলেন, “আমি শিখেছি, মাঝে মাঝে আমাকে ‘টাইগার গার্ল’ হতে হয় বিশেষ করে কর্মজীবনে।”

এই সাংস্কৃতিক পার্থক্য হুয়াংয়ের গবেষণাতেও উঠে এসেছে। তিনি তিনটি গোষ্ঠীর মধ্যে দুটি ধরনের সম্মতির আচরণ বিশ্লেষণ করেছেন, একটি ‘প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সম্মতি’ (যেখানে মানুষ স্বেচ্ছায় নির্দেশ মেনে চলে) এবং আরেকটি ‘পরিস্থিতিগত সম্মতি’ (যেখানে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নির্দেশ মানতে হয়)। গবেষণায় অংশ নিয়েছিল তাইওয়ানের শিশু, যুক্তরাজ্যের শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ পরিবারে বেড়ে ওঠা শিশু এবং যুক্তরাজ্যে বসবাসরত চীনা অভিবাসী পরিবারের শিশু।

সব গোষ্ঠীর শিশুরাই প্রায় সমান মাত্রায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সম্মতি দেখালেও, তাইওয়ানি শিশুরা পরিস্থিতিগত সম্মতিতে অনেক এগিয়ে ছিল। কারণ তারা নিজের ইচ্ছার চেয়ে বাবা-মায়ের আদেশকে বেশি গুরুত্ব দিত; আর যুক্তরাজ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বেশি মূল্য দেওয়া হয়, সেখানে পরিস্থিতিগত সম্মতি খুব একটা দেখা যায় না। হুয়াং বলেন, ‘সমষ্টিক সংস্কৃতিতে আমরা অনেক সময় নিজের ইচ্ছা না থাকলেও মেনে চলি।’

এর মানে এই নয় যে, সহানুভূতিশীল বা নিঃস্বার্থ হওয়ার কোনো একমাত্র সঠিক উপায় আছে। যদিও পরার্থপরতা আমাদের নিজের এবং অন্যের উপকারে আসে, তবুও আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের আচরণে প্রভাব ফেলে আমাদের চাহিদা, অভিজ্ঞতা, প্রেক্ষাপট ও সংস্কৃতি।

হুয়াং বলেন, ‘যেসব সংস্কৃতিতে সবসময় পরোপকারী হওয়ার প্রত্যাশা থাকে, সেখানে বিষয়টি কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন, তাইওয়ানে একজন তরুণী হিসেবে বড় হওয়া।’ কারণ, সবসময় অন্যদের আগে ভাবার চাপে পড়ে দায়িত্ব কখনও কখনও অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে।

আমরা অনেকেই আশ্চর্যরকম নিঃস্বার্থ হতে পারি। এবং গবেষণা বলছে, পরার্থপরতা আমাদের ভালোও বোধ করায়। এমনকি, মানবজাতির সফলতার পেছনেও এটা একটি বড় ভূমিকা রেখেছে। তবে আমাদের সিদ্ধান্ত ও আচরণ নানা কিছুর দ্বারা প্রভাবিত, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে আমাদের নিজস্ব ‘নৈতিক ভারসাম্য’ পর্যন্ত। অর্থাৎ, অন্যকে সাহায্য করা নিঃসন্দেহে মহৎ কাজ। তবে নিজের যত্ন নেওয়াও ঠিক ততটাই জরুরি।

-20250807050425.webp)

-20250730033331.webp)

সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

সর্বশেষ খবর পেতে রুপালী বাংলাদেশের গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

-20251114170507.webp)

-20251109011327.webp)

আপনার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে মতামত লিখুন